Ein Beitrag von Horst Görlitzer, Hochhausen, 2025.

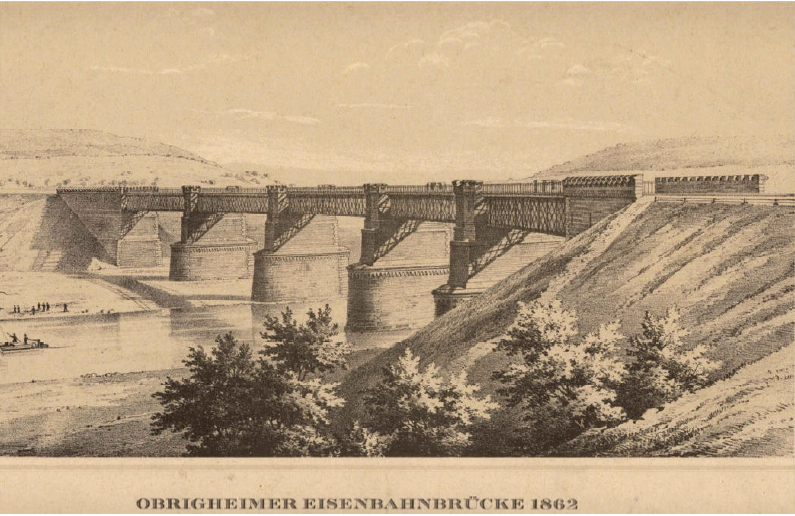

Die Eisenbahnbrücke wurde nach dem Entwurf des Oberbaurath (Ingenieur) Franz Keller gebaut. Auch die Ausführung der Brücke geschah unter dessen oberer Leitung durch die Großh. Wasser= und Straßenbau= lnspection Mosbach , deren Vorstand Herr Ingenieur Steinam, die Detailausführung, welche dem Herrn Ingenieur Kern Obertragen war, zu Oberwachen hatte. Die Eisenkonstruktion wurde von der Maschinenfabrik Emil Kessler in Esslingen angefertigt. Der Maschineningenieur und Professor Schroter aus Stuttgart, leitete die Ausführung und war insbesondere bei der Aufbringung der Gitter tätig. Baubeginn Frühjahr 1860, wegen Beschädigungen durch Hochwasser im Januar 1862 verzögerte sich die Fertigstellung um 3 Wochen bis Oktober 1862.

Beschreibung der Brücke

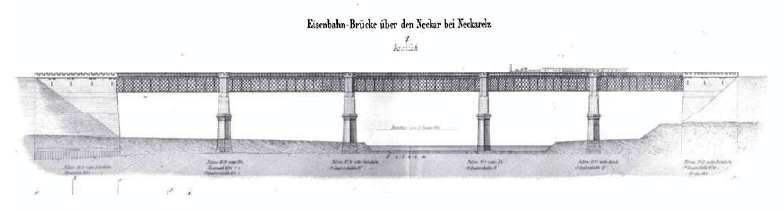

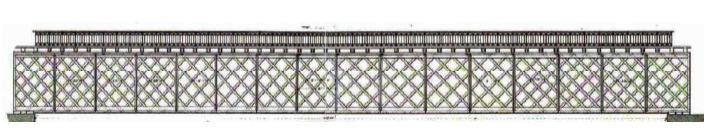

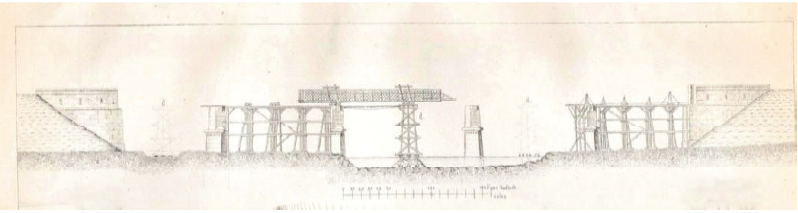

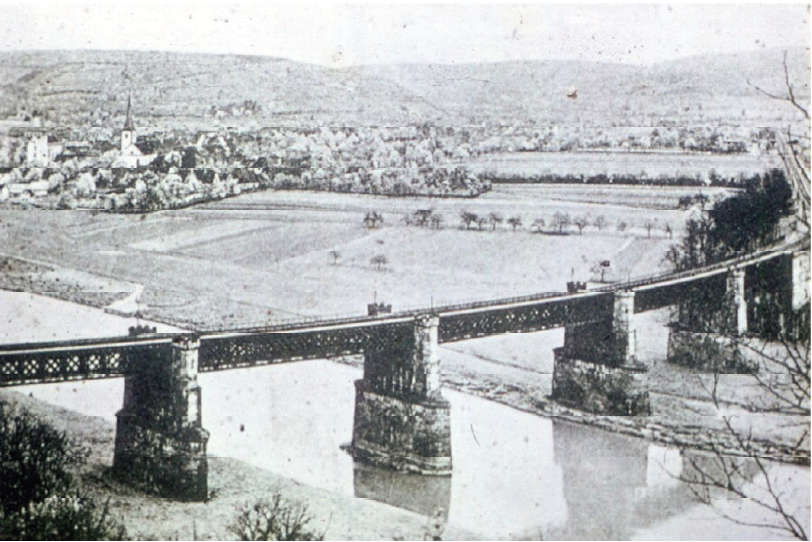

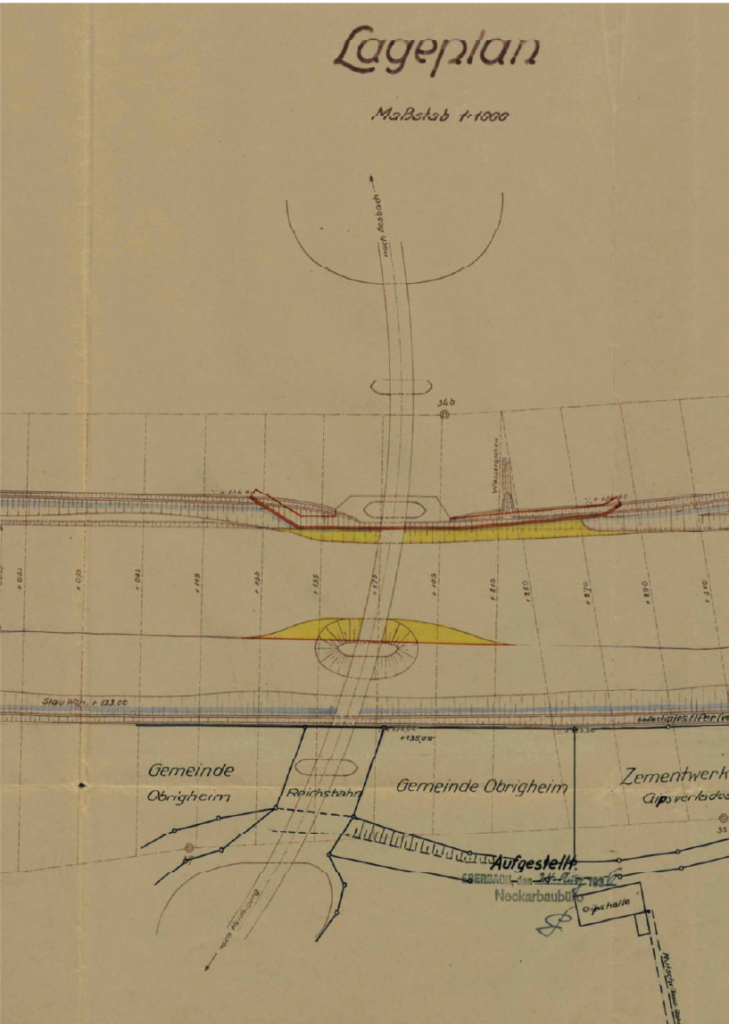

Die Brücke, welche in einer Rohe von 86 Fuß (25,8 Meter) über dem Neckarbette in einer Kurve von 1100 Fuß (330 Meter) Radius geführt ist (war die Erste mit einen Kurvenradius von 330 m ) , hat 5 Öffnungen, wovon die größte 150 Fuß ( 45m), zwei je 130 Fuß(39m) und zwei je 115 Fuß(34,5m) Lichtweite in symmetrischer Anordnung besitzen. Die Gesamtlichtweite betragt somit 640 Fuß (192m) und einschließlich der im Mittel 10 Fuß (3m) dicken Pfeiler und Widerlager hat die Brücke eine Lange von 804 Fuß (241,2m). Die horizontal liegende Fahrbahn wird durch ein den 5 Hoffnungen entsprechendes, polygonartig zusammengesetztes, schmiedeeisernes, aus 4 Tragwänden bestehendes Gitterwerk von 14 Fuß(4,2m) Rohe getragen, welches auf 2 Landfesten und 4 von rotem Sandstein ausgeflührten Pfeilern ruht. Die Gitterwerke liegen unterhalb der Fahrbahn und sind meist der Lange nach mit einander verbunden.

Die Widerlager und Pfeiler haben eine zur Strömung des Neckars parallele Richtung. Durch den Krümmungshalbmesser von 330 m bildet der eiserne Oberbau der Brücke im Grundriss ein fünfseitiges Polygon mit stumpfen Winkeln über den Pfeilern. In der Totalansicht würden diese Brechpunkte am Oberbau schlecht aussehen und man hat sie deshalb mit Pfeileraufsätzen verdeckt.

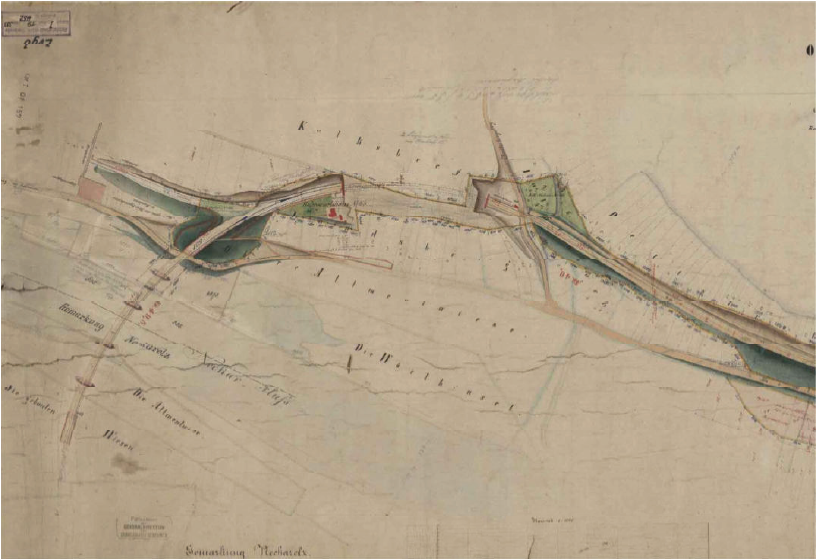

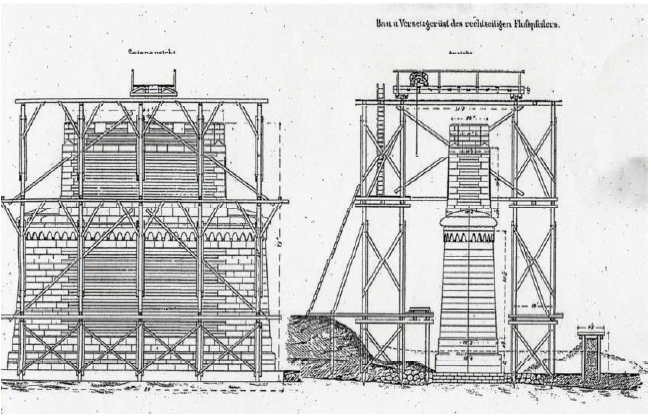

Die Pfeiler, so wie das linkseitige Widerlager stehen auf Kalkfels 10 bis 12 Fuß (3-3,6m) tief unter der Flusssohle. Das rechtseitige Widerlager ist auf einem Pfahlrost gegründet. Zur Ausführung der Pfeiler bediente man sich einzelner Versetzgerüste und zwar wurden erst damit die beiden rechtseitigen Pfeiler ausgeführt und nach Beendigung mit dem selben Gerüst die linkseitigen Pfeiler. Die Gründungen der beiden Widerlager und der Vorlandspfeiler erforderten nur die Herstellung solider Holzeinfassungswände, bei den Flusspfeilern benötigte man Fangdamme. Zur Ausbaggerung des gelagerten Kieses auf dem Felsen bediente man sich einer Baggermaschine die auf Schiffen gekuppelt waren. Zum Ausschöpfen des Wassers bediente man sich mit Kreiselpumpen, die durch Lokomobile angetrieben wurden. Die größere Pumpe hat eine Leistung von 7-8 PS und kostete einschließlich Bedienung und Unterhaltung 1 fl. 10 kr und förderte in jeder Sekunde ungefähr 2 Kubikmeter Wasser auf eine Rohe von 6-8 Fuß (1,80-2,40Meter). Die kleine Pumpe kostete nur 56 kr. pro Stunde, hatte aber nur eine Leistung von 0,5 Kubikmeter in der Sekunde.

Zum Einrammen der Pfahle für die Umfassungswände und den Fangdämmen in der Baugrube bediente man sich einer gewöhnlicher Ramme. Zum Einschlagen der rechtseitigen Widerlagerpfahle wurde eine Naswith’schen Dampframme verwendet.

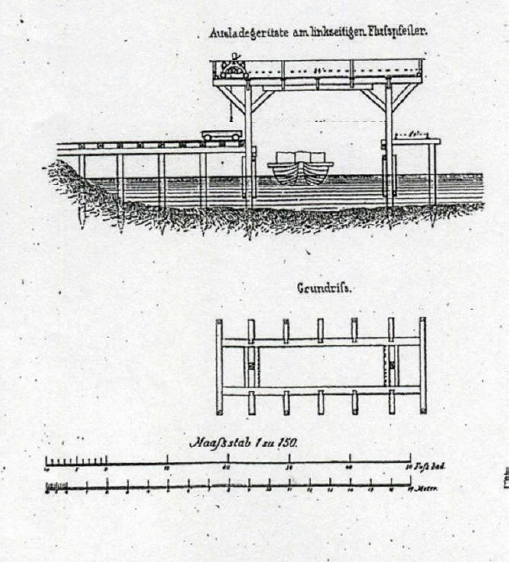

Unterhalb der Baustelle errichtete man am Vorland Plätze für die mit Schiffen angelieferten Quadersteine und Bruchsteine ein.

Mauer und Steinmetz arbeiten

Die Ausschreibung für die Arbeiten bestehen für zwei Widerlager und 4 Pfeilern .

Steinhauerarbeiten:

- Herstellung von ca. 22250 Kubifuß Fundament und Sockelquader.

- Gespitzte Quader ca. 61320 Kubifuß

- Geflächte Quader und Gurten und Zinnen ca. 29522 Kubifuß

Zus. 113092 Kubifuß - Verkleidung mit Moellons piques (Bruchsteinmauerwerk) mit dem Mauerhammer oder Zweispitz bearbeitet, bestehend in ca. 27 118 Quadratfuß. (1 Kubikfuß = 1728 Kubikzoll mit je 1728 Kubiklinien = 0,027374317 Kubikmeter)

Maurerarbeiten:

- Gewöhnliches Mauerwerk ca. 492 319 Kubifuß

- Fugenverputz mit Zement ca. 38000 Quadratfuß

Sämtliche Gerüste zur Ausführung der Pfeiler und Widerlager auf Kosten des Unternehmers.

Der Unternehmer hat beim Abstecken des Brückenbaus behilflich zu sein und die Schnurgerüste auf seine Rechnung auszuführen. Ferner muss Er die erforderlichen Materialien Mauer- Quadersteine, hydraulischen Kalk, Sand, Zement, Schablonen, Stammholz Eisen zu den Gerüsten stellen. Bearbeitung und Verwendung oder Versetzung dieser Materialien für den Bau nach den vorhandenen Bauplanen auf seine Rechnung auszuführen. Wenn die vorhandenen Bauhütten zur Aufbewahrung des Kalks, Zement und der Baugerate nicht ausreichen auf seine Kosten weitere zu

bauen. Von der Bauverwaltung werden die Werkplatze, eine Vorrichtung zum Ausladen der Quader mit Hebezug, eine Fähre zum Überschiffen der Materialien, sowie sämtliche Schienen und Schwellen für die Materialbahn auf den Werkplatzen und zu den Lauf- und Versetzgerüsten. Außerdem werden die Arbeiten zu den Fundamenten sowie das Wasserschöpfen von der Bauverwaltung ausgeführt.

Die Qualität sowie das Mischverhältnis von Kalk, Zement und Sand für die Bereitung des Mörtels werden mit Stichproben geprüft. Alle Hauptsteine sind mit größter Vorsicht zu versetzen und die Stoßfugen genau aneinander anzupassen. Die Arbeiten der beiden Widerlager und der 4 Pfeiler müssen bis Ende August 1861 abgeschlossen sein.

Ein durchlaufender Steg zur Verbindung beider Ufer war nicht vorhanden, man bediente sich zum Obersetzen der Personen von einem zum andern Ufer eines Nachens und für Fuhrwerken einer Fahre.

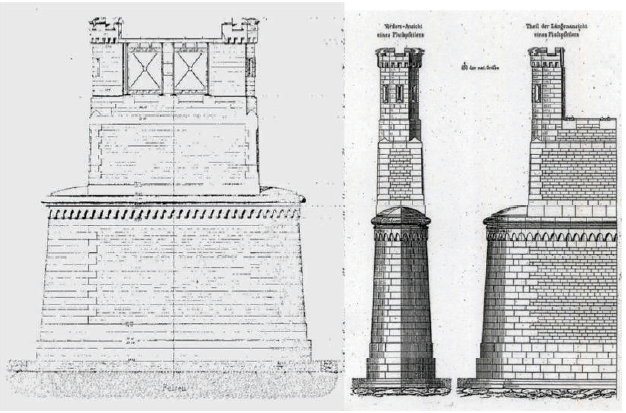

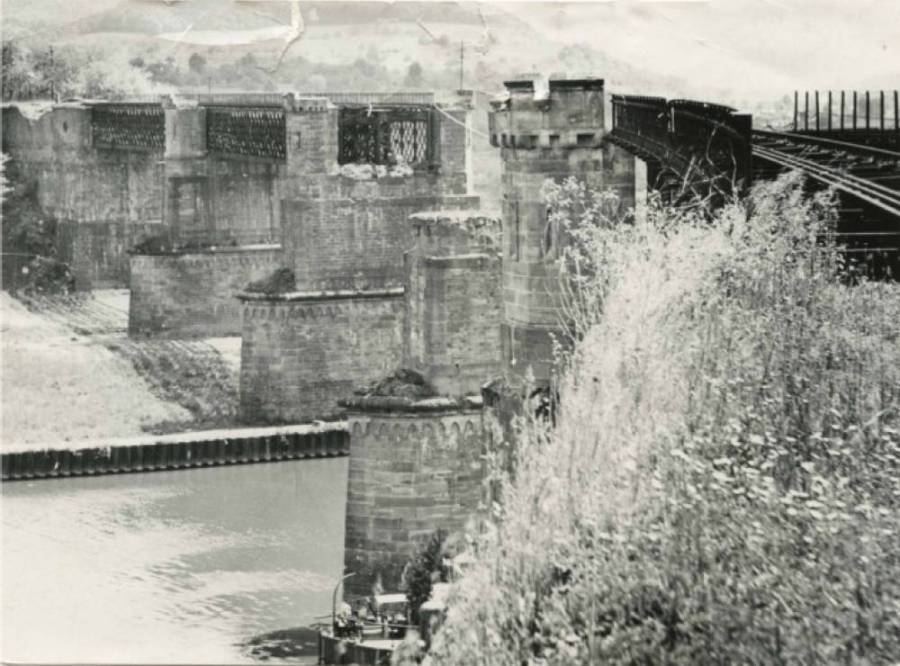

Beschreibung der Mittelpfeiler

Ein Mittelpfeiler besitzt 3 Stockwerke, bei Niederwasser erblickt man den Sockel des unteren Stockwerks mit Abschrägung. Der Schaft besitzt eine Unterteilung. Sein stark anziehender Rumpf ist an den Langseiten mit kleinen, an den Vorköpfen mit großen Quadern verkleidet. Den Kopf dieses Stockwerks bildet ein reiches Konsolen- Gesims mit sphärischen Halbkegeln über den Vorköpfen. Der Grundriss des zweiten Stockwerks ist rechteckig, im Rumpf schwach abgekantet. Der einfache Sockel hat einen zweigeteilten Schaft, dessen Fries sich mittels größeren Quader von dem Rupf aus in kleinen Schichten unterscheidet, aber keinen recht charakteristisch ausgebildeten Kopf. Was noch bis zum Auflager des Oberbaus folgt und der Lage nach den Kopfabschluss des zweiten Stockwerks bilden müsste, nimmt vielmehr an Horizontalschnitt ab. Der Grundriss wird schmaler und zudem bedeutend endkantet. Offenbar hat man Rücksicht genommen auf das Dritte Stockwerk, um dort gute Verhältnisse herauszubringen: denn der betreffende Steinkörper bildet gleichzeitig den Pfeilerabschluss unter dem Auflager des Oberbaus und den Sockel für die Pfeileraufsätze vorn und hinten. Die Funktion dieses Körpers kommt mit derjenigen einer Unterlagsschwelle an gewissen anderen Wandbrücken überein. Das Dritte Stockwerk oder der Pfeileraufsatz zeigt im Grundriss beiläufig ein halbes Achteck, und gliedert sich wie gewöhnlich in Sockel, Schaft und Kopf. Das Letztere, als Bekrönung reich gehalten, ersetzt auch das Fehlende am zweiten Stockwerk vollkommen, so dass man wohl die beiden oberen Stockwerke zusammen dem unteren als Gegensatz gegenüberstellen dürfte. Das ganze Bauwerk wurde aus rotem Sandstein erbaut.

| Pfeiler Maße: | Fuß | Meter |

| die Pfeilerstarke am Sockel | 18 | 5,4 |

| die Pfeilerstarke am Anfang des Pfeilerschaftes | 16 | 4,8 |

| dieselbe am Ende des Pfeilerschaftes | 13,3 | 3,99 |

| dieselbe über der Pfeilerkappe | 12,2 | 3,66 |

| dieselbe am Gitterwerke | 10 | 3 |

| Die Höhenverhältnisse sind: | ||

| Unterer Pfeilersockel | 6 | 1,8 |

| Oberer Pfeilersockel | 4 | 1,2 |

| Pfeilerschaft | 27,5 | 8,25 |

| Gurtung | 3,2 | 0,96 |

| Kappe mit Aufsatz | 5,8 | 1,74 |

| Erster Aufsatz | 17,5 | 5,25 |

| Zweiter Aufsatz bis zum Gitter | 6 | 1,8 |

| Aufsatz am Gitter | 14 | 4,2 |

| Obere Gurtung | 1 | 0,3 |

| Brüstung | 5 | 1,5 |

| Zusammen: | 92 | 27,6 |

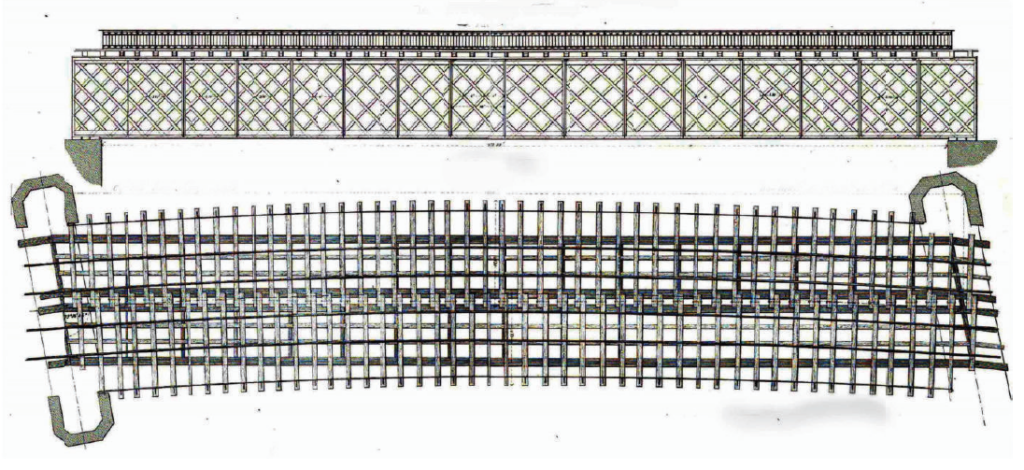

Eiserner Oberbau der Brücke

Sämtliche Gitterwände mit ihren verschiedenen Tragweiten haben die gleiche Rohe von 14 Fuß (4,2m). Eine gleiche Tragfähigkeit wird bei den weiter gespannten Öffnungen durch stärkere Längsbander erzielt, während die Maschenweiten bei allen 5 Gitterwerken dieselbe Anordnung haben. Der eiserne Oberbau wird durch 4 miteinander verbundene Gitterwände gebildet. Die Auflagerung auf den Pfeilern und Widerlagern geschah auf gusseisernen Schuhen. Die gusseisernen Lagerplatten wiegen zusammen 740 Zentner. Die Gewichte des eisernen Oberbaus mit Eindeckung betragen für die 1. Öffnung 4491 Kilogramm , 2. Öffnung 4409 Kilogramm, 3. Öffnung 5073 Kilogramm, 4 Öffnung 4525 Kilogramm, 5 Öffnung 4558 Kilogramm, im Durchschnitt pro laufenden Meter 4634 Kilogramm.

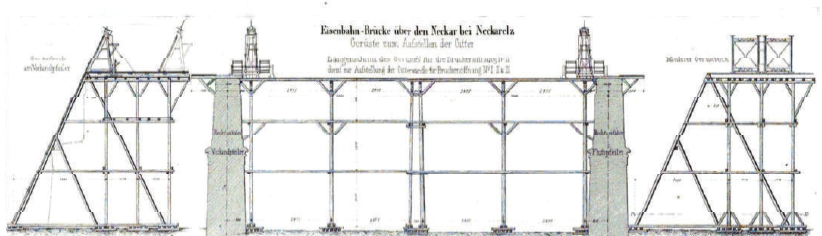

Die Aufstellung des eisernen Oberbaus war bei dieser Brücke sehr schwierig und interessant , weil einmal die Träger auf eine sehr bedeutende Rohe der Auflagerungen zu heben waren und sich ihre Richtung jeder Öffnung änderte. Die gewöhnliche Aufstellungsart konnte hier nicht angewendet werden da die Träger auf der Rohe der Brücke nicht zusammengesetzt werden konnten, der erforderliche Raum nicht vorhanden war und die Auffüllung des Erdkörpers nicht beschädigt werden durfte. Ein Verschieben der Träger von den Widerlagern aus konnte nicht angewendet werden, man war gezwungen, die Verschiebung von 2 Öffnungen aus vorzunehmen und die Träger vorher von dem Lagerplatz oberhalb der Brücke auf dem Vorlande des Neckars in die Höhe auf die Gerüstung zu heben.

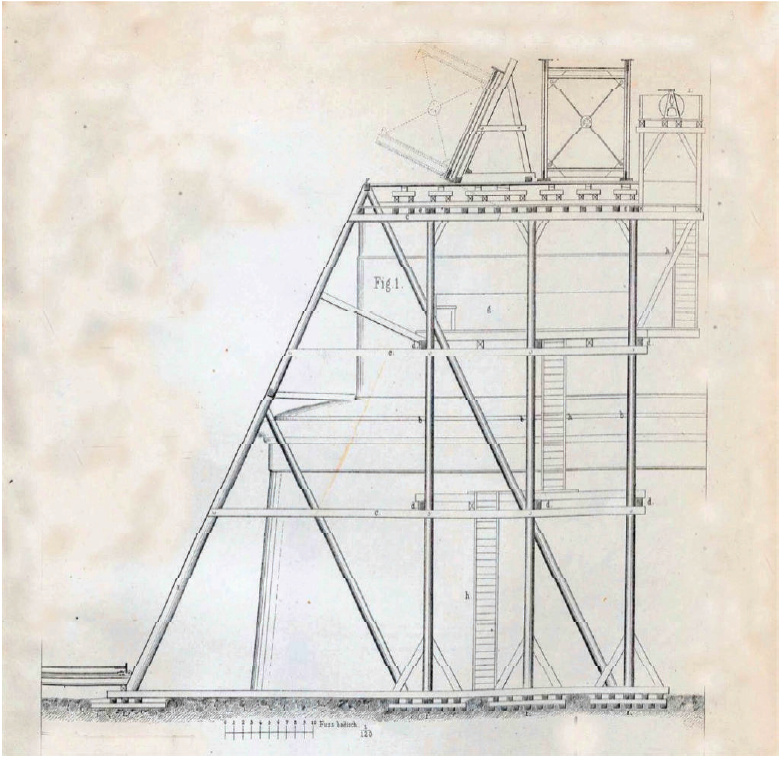

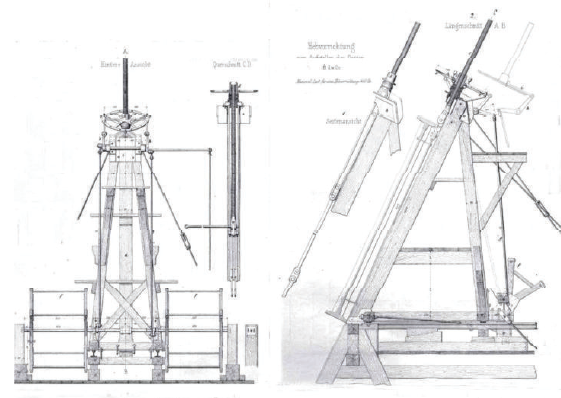

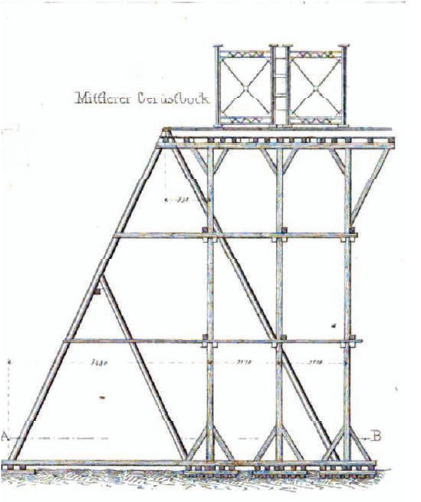

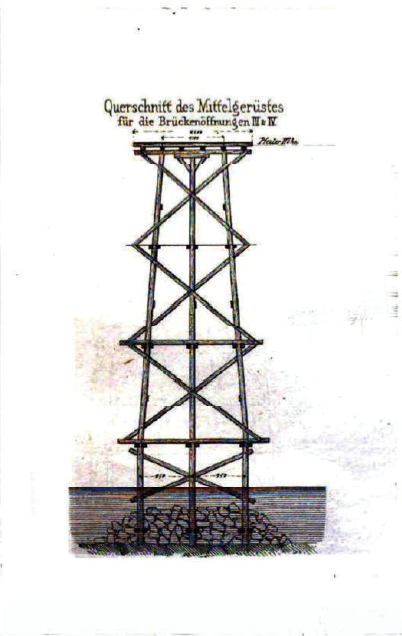

Gerüste für die eisernen Gitterträger

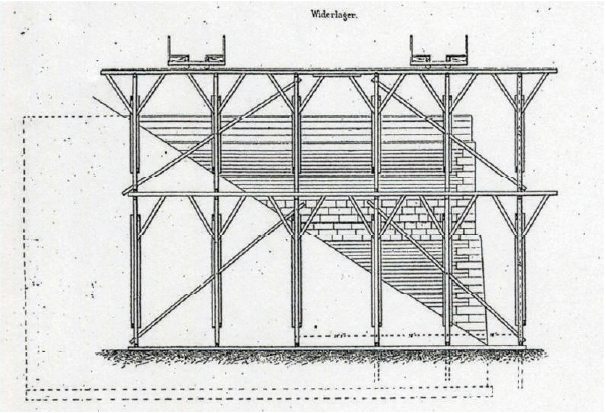

Das Aufziehgerüst wurde in drei Etagen aufgebaut und durch Streben miteinander verbunden. Die äußeren schiefen Streben (a) der Böcke bildeten eine schiefe Ebene von 65 Grad an der die Gitterwände hochgezogen wurden.

Das Gerüst war so eingerichtet dass man es für jede der drei Brückenöffnungen verwenden konnte und nur die jeweiligen Fundamente an der Beschaffenheit des Bodens ausgelegt wurden.

Eindeckung der Eisenbahnbrücke

Die Eindeckung der Brücke besteht für Jedes Gleis aus 2 Reihen mit 11 Zoll (27,94cm) hoher und 8 Zoll (20,32cm) breiter Langschwellen, welche in einer Entfernung von 3,1 Fuß (93cm) auf den oberen Querträgern einer Querverbindung aufliegen und die Unterlage der Querschwellen bilden, auf denen die Schienen befestigt sind. An den Außenseiten ragen die Querschwellen in der Weise über die Gitterträger hervor, dass ihre Enden in einer Kurve liegen und 9,7 Fuß (2,91 Meter) vom Gleismittel entfernt sind. Ein 90cm hohes einfach konstruiertes Geländer, welches von der Mitte entfernt ist, schließt die Brückenbahn an den Außenseiten ab. Schmiedeeiserne Streben die mit den äußeren Gitterträgern befestigt sind, dienen dazu die überstehenden Querschwellen für den Gehweg zu unterstützen. Sämtliche Hölzer sind Kyanisiert und an den Auflagern geteert.

Nach der Vollendung des Oberbaus vorgenommene Probebelastung mit ungefähr 1600 Kilogramm per 1 Meter zeigte sich bei der mittleren Öffnung eine Senkung von 5 Linen, bei den anschließenden 4 Linen und bei den äußeren 3 Linen, woraus hervorgeht, dass die Eisenkonstruktion die richtige Starke hat.

Der Oberbau besteht aus Vignolschienen von 4 Zoll (10,16cm) Hohe und 25 Fuß (7,5Meter) Lange. Die Schienen ruhen auf Querschwellen von Forlen- und Tannenholz. Alle Holzer sind kyanisiert.

(Als Kyanisierung bezeichnet man ein spezielles Verfahren zur Holzkonservierung, es handelt sich dabei um ein Langzeittauchverfahren, bei dem eine bis zu dreiprozentige Quecksilber(ll)-Chlorid-Losung (Sublimat) als Holzschutzmittel verwendet wird.)

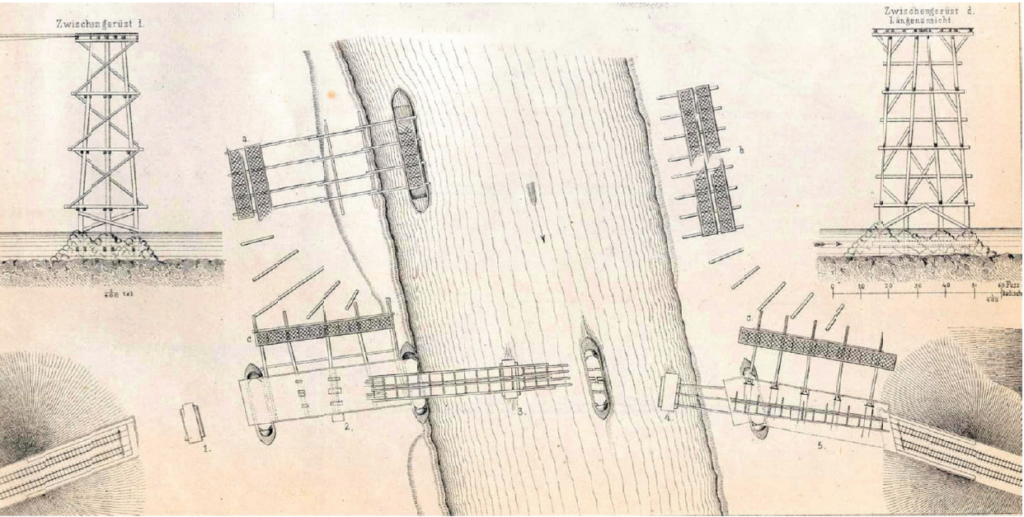

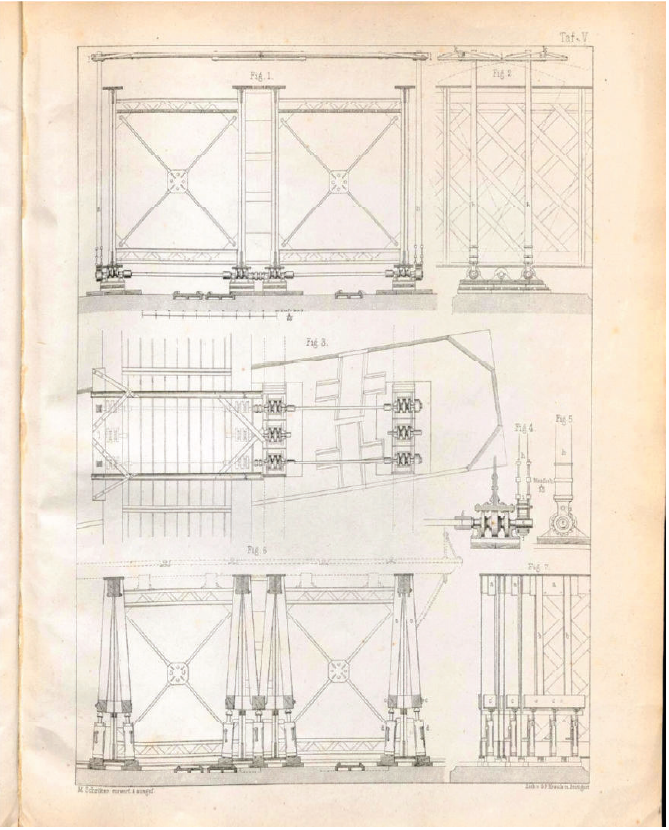

In der Öffnung II stellte man ein Gerüst auf, auf dieses 2 Rebespindeln montiert wurden. Die Rebespindeln wurden nun mittels Kettenschienen mit dem unten am Gerüst liegenden Träger verbunden, aufgerichtet und dann in die Rohe gehoben. Oben angelangt verschob man die beiden auf Eisenbahnschienen ruhenden Rebespindeln mit dem Träger an seine richtige Stelle, richtete ihn aus und verschob ihn der Länge nach.

Von der Öffnung II wurden auf diese Weise alle Träger lür die Öffnung I. und II. verschoben und da die letztere Öffnung zu groß war, so stellte man ein Mitteljoch in das Flussbett, welches als Zwischenunterstützung diente. Waren die Träger der Öffnung I. und III. an ihren Ort, zog man den Träger der Öffnung II. herauf und fing an wie bei den Trägern I. und III. von den Unterlagsrollen auf Schienen auf die Lagerplatten herabzulassen. Zum Aufstellen der Träger für die Öffnung IV. und V. versetzte man das Gerüst aus der Öffnung II. in die Öffnung V., man hob zuerst die Träger der Öffnung IV. und nach dem diese verschoben war die der Öffnung V. Für die Aufstellung der Brücke, ohne Gerüste, benötigte man 93 Arbeitstage mit durchschnittlich 45 Arbeitern.

Für das Hinaufschaffen der Gitterwände auf das Gerüst, seitliche Verschiebung und Verbindung aller 4 Gitterwände durch Querträger, Diagonalstangen und Windverstrebungen, das Setzen auf die Rollen, Hinüberschieben auf die entsprechende Pfeiler, herunterlassen von den Rollen auf Schienen, Verschieben der Gitter auf Richtung der Unterlagsplatten und endlich herablassen der Gitter auf die Unterlagsplatten: bei dem Brückenfelde III. 24 Arbeitstage, IV. 21

Arbeitstage, I 18 Arbeitstage, Bei II. und V. die auf dem eingerüsteten Brückenfelde montiert wurden bei dem Brückenfelde II. 15 Arbeitstage und bei der Öffnung

V. 15 Arbeitstage. Zus. 93 Arbeitstage ( Angabe von Max Becker)

Verschieben der Brücke auf die Pfeiler mit Rollen siehe Abbildung Nr. 1, 2, 3, 4, 5. Um nicht zu viele Rollen zu benötigen wurden die hinten frei gewordenen vorne wieder aufgestellt und auch auf den Zwischengerüsten. War die Brücke genügend weit auf die Pfeiler geschoben, so wurde sie mit Winden gehoben, auf dem Pfeiler und Zwischengerüst die Rollen samt Rahmen weggenommen, Schienen quer Ober die Auflageplatten gelegt, diese unterbettet und die Brücke herabgelassen. Danach wurde auf gleiche Weise das andere Ende ebenfalls herabgelassen und mit Winden teilweise gehoben bzw. verschoben, bis sie genau auf die Auflageplatten passten. Am anderen Ende wurde auf die gleiche Weise die Brücke verschoben bis sie genau ausgerichtet auf die Auflageplatten passte und herabgelassen. Abbildung 6 und 7

Zum hinüberschieben genügten bei der schwersten Öffnung

16 Mann und die Verschiebung betrug bei ungestörtem Gange per Minute beinahe 1 Fuß. Beim Hinaufziehen der Gitterwände auf das Gerüst waren bei dem schwersten Gitter 10 Mann an jedem Hebezug erforderlich. Bau der Gründung der Vorlandpfeiler und Flusspfeiler

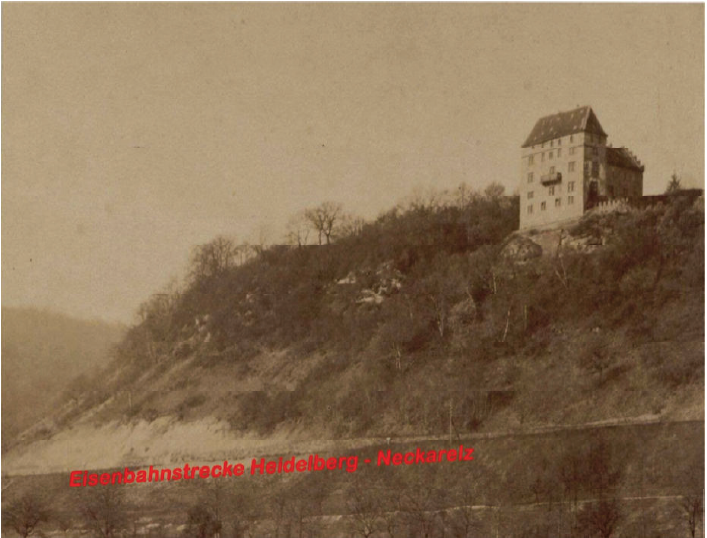

Die Flußpfeiler bei Streckenkilometer 49,427 Meckesheim- Neckarelz bzw. Flußkilometer 82,14 wurden jährlich untersucht auf etwaige Auskolkung, nach einem Bericht aus dem Jahr 1938 waren anwesend der Bahnmeister Techn. lnspektor Volker von der Bahnmeisterei Neckarelz und der Strommeister von Heilbronn vom WSA Techn. lnspektor Bühler.

Die Kosten der Brücke

| Kostenvoranschlag | tatsachliche Kosten | |

| 1. Fundamente | 96 000 fl | 83 611 fl 21 kr |

| 2. Steinhauerarbeiten | 121 300 fl | 120 826 fl 22kr |

| 3. Maurerarbeiten | 60 400 fl | 55 099 fl 15 kr |

| 4. Bau – und VersetzgerOste | 23 000 fl | 22 956 fl 36 kr |

| 5. Holzwerk fOr den Oberbau | 10 900 fl | 9 827 fl 33kr |

| Eisenwerk mit Aufstellung der Gitter Anstrich | 279 100 fl 4 900 fl | 206 375 fl 7 400 fl |

| 8. Regulierung des Neckarbettes | 23 800 fl | 7 138 fl 48 kr |

| 9. Materialplatze und BauhOtten | 8 000 fl | 5 559 fl 35 kr |

| 10. Geratschaften, Maschinen, | 27 800 fl | 12 176 fl 23 kr |

| Transport 11. Bauaufsicht | 9 000 fl | 5 462 fl 49 kr |

| 12. Reserve | 36 500 fl | 5 674 fl 1kr |

Der Unterschied zwischen Kostenvoranschlag und tatsachlichen Kosten ergibt sich aus folgenden Tatsachen:

Bei der Berechnung für die Widerlager und Pfeiler wurde angenommen dass alle auf Pfahlroste gesetzt werden müssen, es war aber nur bei dem rechtem Widerlager notwendig.

Beim eisernen Oberbau wurde von einer Summe von 17 fl je Zentner Eisen ausgegangen, aber man erhielt den Preis von 13 fl je Zentner Eisen.

Beim Regulieren des Neckars wurde entgegen der Planung nur ober und unterhalb der Baustelle das Ufer aufgeschüttet.

Bei der Summe Sonstiges wurde nur etwa 1/6 der Kosten gebraucht. Durch die umsichtige Bauleitung wurden ebenfalls 28 000 fl eingespart.

Einsparung insgesamt ca. 158 000 fl.

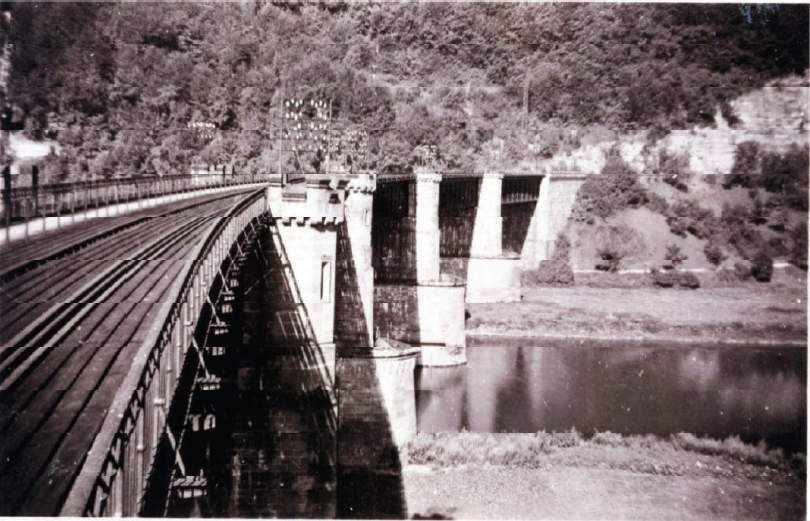

Zerstörung und Rückbau der Brücke

Ab Oktober 1944 war die Eisenbahn- und Straßenbrücke öfter Ziel von verstärkten Luftangriffen, Sie wurde aber nie getroffen. In Obrigheim sprengten unterdessen die nach Osten abrückenden deutschen Truppen am 30. März 1945 die Neckarelzer Eisenbahnbrücke, um den Alliierten ein überschreiten des Neckars an dieser Stelle unmöglich zu machen. Auch die Stollenzugange wurden noch kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner gesprengt. Am 2. April 1945 wurden die Stollen von amerikanischen Truppen besetzt und noch einige wenige bei den unterirdischen Produktionsanlagen zurückgebliebene Häftlinge befreit. Wegen der recht geringen Bedeutung der Bahnstrecke wurde das Bauwerk nach dem Krieg nicht wieder errichtet.

1945 bei einem Bombenabwurf wurde das Leitwerk am rechten Ufer entlang des Landpfeilers beschädigt. Mit der Trümmerbeseitigung an dem beschädigten Leitwerk wurde die Fa. Lothar Fassbender aus Mannheim beauftragt. Vom Wasser und Schifffahrtsamt Stuttgart wurden Angebote für die Beseitigung der Schaden eingeholt. Angebotseröffnung war am 30.08.1949 um 11.30 Uhr durch Reg. Baumeister Fergert und Reg. Oberbauinspektor Bühler. Folgende Firmen gaben Angebote ab:

- Fa. Franz Dengler Rastatt mit 16165 DM

- Fa. Jul. Berger A.G. mit 16830 DM

- Fa. GrOn &Bilfinger mit 19088 DM

- Fa. Koch & Mayer mit 26950 DM

- Fa. Vatteraus Mannheim mit 26040 DM

Die Firma Dengler bekam den Zuschlag mit 16165 DM, es wurden Spundbohlen von Typ Larssen lll Stahlwände aus Dortmund verwendet. Die Spundwände hatten eine Lange von 6 Metern, was bei einer Länge von ca. 100 m ein Gesamtgewicht von 93 to ergab.

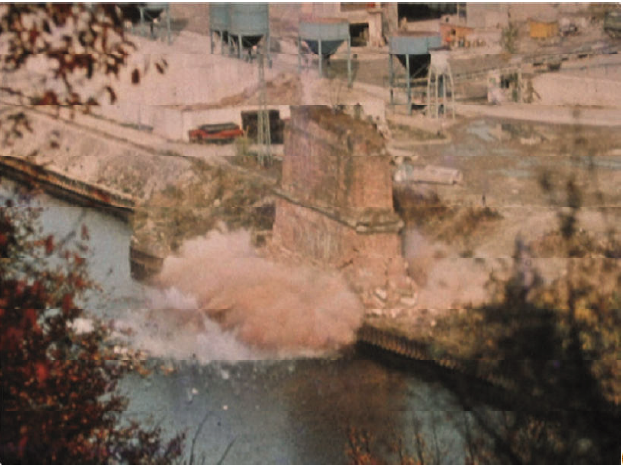

Am 22.07.1955 wurde bei der Eisenbahnbrücke auf der linken Neckarseite bei der ersten Landöffnung ca. 30 m vom Ufer entfernt eine Sprengung zum Entfernen des Stahlüberbaus durchgeführt.

Bericht vom 23.07.1955 vom Reg. Bauinspektor Brinker aus Neckarsulm:

Sprengung des Stahlüberbaus am linken Landpfeiler fand gestern um 17.30 Uhr statt. lm Schiffsverkehr traten keine nennenswerter Behinderungen auf, lediglich ein Bergschleppzug wurde 15 Min. aufgehalten. Es flogen einige faustgroße Steinbrocken in den Neckar. Da das Fahrwasser hier vor kurzen von 2,90-3,00 m unter Normalstau ausgebaggert wurde, war eine Abstreifung des Fahrwassers nicht notwendig.

April 1955:

Schreiben des Landratsamt Mosbach an die Bundesbahndirektion (BD) Karlsruhe mit der Forderung zur Wiederherstellung der Eisenbahnbrücke Neckarelz – Obrigheim. Da die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Kreis eine unabdingbare Voraussetzung für eine Erweiterung der gewerblichen Wirtschaft ist, gehen wir davon aus, dass der Landtag eine Förderung gewähren wird, wenn die Bundesbahn die Verwirklichung des Wiederaufbaus vorantreibt.

Mai 1956:

Schreiben des Landratsamt Mosbach an die Gemeinden Neckarelz, Neckarzimmern, Obrigheim und Hochhausen. Die BD Karlsruhe hat mit Verfügung vom 25. Mai 1956 mitgeteilt, dass die durch Kriegseinwirkung zerstörte Eisenbahnbrücke wieder hergestellt werden soll. Es sei noch zu klaren, ob der frühere Fußgängersteg, der seitlich der Brücke entlang lief, wieder hergestellt werden soll. Die Bundesbahn würde die Kosten nicht übernehmen, es müssten die beteiligten Gemeinden dafür aufkommen.

August 1956:

Treffen der Bürgermeister und dem Reg. Rat Büchner vom Landratsamt. Die Gemeinden Neckarelz, Obrigheim und Hochhausen sind an der Wiedererrichtung des Fußgängerstegs stark interessiert und sind auch bereit einen geringen Betrag zu leisten. Sie sind jedoch nicht in der Lage den Gesamtbetrag von ca. 130 000 DM aufzubringen.

3. Juli 1962:

Treffen aller beteiligten Stellen. Ergebnis: Die Dringlichkeit des Wiederaufbaus der Neckarbrücke unter Prüfung der finanziellen Voraussetzungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Planung der Umgehungsstraße im Bereich Obrigheim – Neckarelz wurde festgestellt.

November 1964:

Seit Jahren bemühen sich der Landkreis Mosbach und die Gemeinden um den Wiederaufbau der Eisenbahnbrücke. Auf wiederholte Anfragen an die Regierungspräsidiums, Innenministeriums, BD Karlsruhe Deutsche Bundesbahn in Offenbach wurde mitgeteilt, die Kostenvoranschlage seien in Bearbeitung.

1964:

Auf Anfrage der Kernkraftwerk-BW-Planungsstelle an die BD Karlsruhe betreffend eines Gleisanschlusses bekam Sie folgende Antwort: ,,Falls die Eisenbahnbrücke zwischen Obrigheim und Neckarelz nicht wiederaufgebaut wird und sich das Verkehrsaufkommen nicht wesentlich steigert, ist beabsichtigt den Streckenabschnitt Aglasterhausen – Obrigheim stillzulegen. In diesem Fall müsste für den von Ihnen geplanten Gleisanschluss das jetzige Streckengleis ab Aglasterhausen dienen. Sie müssten also das jetzige Streckengleis käuflich übernehmen und der Gleisanschluss Kernkraftwerk würde in Aglasterhausen beginnen. Die Unterhaltung des Gleises und der Bauwerke würden zu Kosten des Anschliessers gehen. Die Brücke in Km 41,624 liegt im neuen Gleisanschluss und müsste erneuert werden, die Kosten von 270 000 DM trägt die DB, die Kosten von 270 00 DM + 40 000 DM für das Kernkraftwerk als Anschliesser, sowie die weitere Unterhaltung.

Die Wiederaufbaukosten der Neckarbrücke zwischen Obrigheim und Neckarelz belaufen sich bei Beibehaltung der vorhandenen Pfeiler und Widerlager auf mind. 4 Mio. DM ohne Gemeinkosten und Frachten. Bei Ausführung der geplanten Umgehungsstraße Obrigheim B 292 müssten die bestehenden Pfeiler und Widerlager abgebrochen werden. Die Kosten für eine vollständige neu gegründete Eisenbahnbrücke betragen ohne Gemeinkosten und Frachten etwa 8,5 Mio DM. Ob, wie und zu welchem Zeitpunkt die Neckarbrücke gebaut wird, ist heute noch unbekannt.

Januar 1965:

Schreiben des Bundestagsabgeordneten Baier an die Gemeinde Obrigheim. Der Wiederaufbau der Eisenbahnbrücke Obrigheim ist eine Frage von großer Aktualität. Eng damit zusammen hängt die sehr schwerwiegende Entscheidung eines Abbaues der Eisenbahnstrecke Meckesheim – Obrigheim. Eine Vorentscheidung muss bis zum 15.03.1965 getroffen werden, damit die Leitung des KWO seine Verkehrsbedienung darauf einrichten kann. Zur Zeit liegen mir Plane über den Neubau der Eisenbahnbrücke vor und die Kosten liegen bei 8,4 Mio. DM Brückenkosten und 6 Millionen DM für die Verlegung der Strecke, hinzu kommen die Kosten für die Erhaltung der Brücke mit 2,1 Mio. DM.

Februar 1965:

Auf Anfrage, bis wann mit dem Wiederaufbau der Eisenbahnbrücke Obrigheim zu rechnen sei, hat der Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr folgendes festgestellt: ,, Nach Auskunft der Deutschen Bundesbahn hat sich an ihrer Einstellung, die Eisenbahnbrücke bei Obrigheim nicht wieder aufzubauen, nichts geändert: ,,Aus rein verkehrswirtschaftlichen Überlegungen werden für dieses Projekt keine Mittel zur Verfügung gestellt.“ Daraus ergibt sich klar und eindeutig, dass nur noch durch eine politische Entscheidung über den Wiederaufbau der Eisenbahnbrücke entschieden werden kann.

Februar 1968:

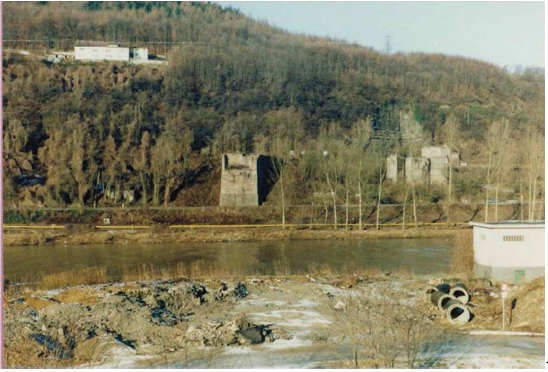

Mitteilung vom Innenministerium Baden-Württemberg über die Verkehrssituation im Elzmündungsraum. Ortsumgehung Neckarelz B27/37 Baubeginn Frühjahr 1969. Stilllegung der Nebenbahnlinie Aglasterhausen – Obrigheim ist geplant. Die DB ist damit einverstanden, dass die Bahntrasse für die Umgehung im Zuge der B292 benutzt wird. Dies gilt auch für den Ausbau der L 588, sowie Anschluss K 70. Der Streckenabschnitt Obrigheim – Neckarelz liegt schon seit 1945 still. Es besteht keine Aussicht mehr dass die Brücke mit einem Aufwand von etwa 15 Mio. DM aufgebaut wird. Spätestens nach Entscheidung der Stilllegung der Strecke Aglasterhausen- Obrigheim dürfte der Abbau der Brückenpfeiler eingeleitet werden.

Juni 1970:

Schreiben an Innenminister Krause in Stuttgart von Bürgermeister Ertl, Obrigheim. Klärung wie weit und wann der Bahnverkehr Obrigheim – Meckesheim eingestellt wird, da mit dem Wiederaufbau der Eisenbahnbrücke Obrigheim – Neckarelz nicht zu rechnen ist, sollten die Reste der Pfeiler entfernt werden, da Sie die Schifffahrt behindern und bei Hochwasser der Abfluss stark behindert wird.

März 1971:

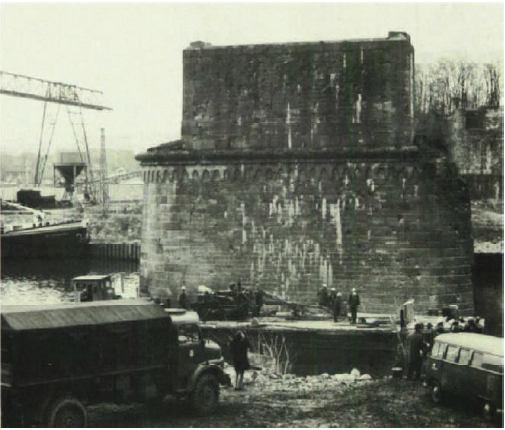

Besprechung im Regierungspräsidium Nordbaden wegen Beseitigung der Pfeiler der Neckarbrücke, beteiligt waren: Verteidigungsbezirkskommando 52 Karlsruhe, Wasser- und Schifffahrtsdirektion Stuttgart, Wasser- und Schifffahrtsamt Heilbronn, Bundesbahndirektion Karlsruhe, Regierungspräsidium Nordbaden. Die Bundeswehr erklärt die Bereitschaft die 4 Pfeiler zwecks Förderung der Ausbildung von Pioniereinheiten zu sprengen, den Abtransport des Abraums kann die Bundeswehr nicht leisten.

Juli 1971:

Das Pionierbataillon 12 aus Speyer, teilte mit Schreiben vom 08.07.1971 mit, dass die Sprengarbeiten durch das Bataillon nicht durchgeführt werden können.

August 1971:

Besichtigung durch WSD Stuttgart, WSA Heilbronn, Landesbeauftragter THW, Sprengmeister Goller, Pforzheim, Regierungspräsidium Nordbaden, Bürgermeister Ertl, Obrigheim. Die Sprengung soll im Oktober erfolgen. Sprengmeister Goller schätzt die Kosten auf max. 20.000 DM (Spreng- und Zündmaterial, Verpflegung und Unterkunft für 10 Sprengmeister, Reisekosten, Haftpflichtversicherung).

06.10.1971:

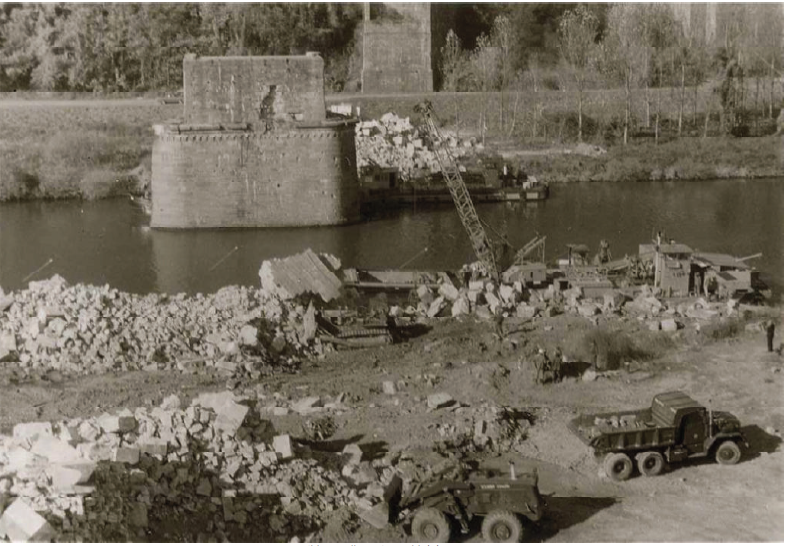

Besprechung aller Beteiligten, Ergebnis: Das THW sprengt die 4 Pfeiler mit 4 aufeinander folgenden Lehrgängen mit je 10 Sprengmeistern in der Zeit von 17.10 bis 30.10.1971. Kostenvoranschlag ca. 26 000,- DM. Die DB ersetzt alle Kosten der Sprengung. Die Lagerung des Sprengstoffes erfolgt bei der Gipsgrube Obrigheim. Der Kampfmittelräumungsdienst untersucht den Boden im Vorfeld nach Munition um die Brückenpfeiler und wird das Gelände ggf. ausbaggern. Nach Abschluss der Sprengungen schiebt ein Bulldozer der Civilian Labor Group den Abraum in Ufernähe. Das WSA entsorgt mit Schiffen den Abraum aus festem Material, sandiges und kiesiges Material wird mit LKW entsorgt.

Die mit Sandsteinquadern gemauerten Brückenpfeiler weisen eine Länge von je 20 m, eine Breite von 5m und eine Höhe von 29 m auf, was eine Masse von 2200 cbm bzw. 5720 to je Pfeiler entspricht.

Das gesprengte Material von insgesamt 22800 to sollte durch das Wasser – und Schifffahrtsamt Heilbronn mit Schuten abgefahren werden und an Auskolkungen am Neckar eingebaut werden, außer den 100 qm Sandsteinquader für die Restaurierung des aus dem gleichen Sandstein gebauten Heidelberger Schlosses. Der dicht am rechten Ufer stehende Pfeiler sollte als erster in Richtung Landseite, der Zweite in Richtung Neckar gesprengt werden. Der Pfeiler auf dem linken Ufer sollte Richtung Fluss hinfallen. Der im Neckar stehende Pfeiler sollte zunächst zum linken Ufer hin oberhalb der Wasserlinie und nach Räumung der Gesteinsmassen bis auf eine Tiefe von 5,5 m (Flusssohle) gesprengt werden. Das Objekt bot dem THW vom Umfang wie vom Schwierigkeitsgrad her die Möglichkeit Erfahrungen zu sammeln. Die Absicht bestand darin, möglichst viele Sprengmeister und Anwärter zu beteiligen. Unter der Leitung von Sprengmeister Goller wurden innerhalb von dreieinhalb Wochen insgesamt 50 Sprengmeister und Helfer aus 24 Ortsverbanden eingesetzt.

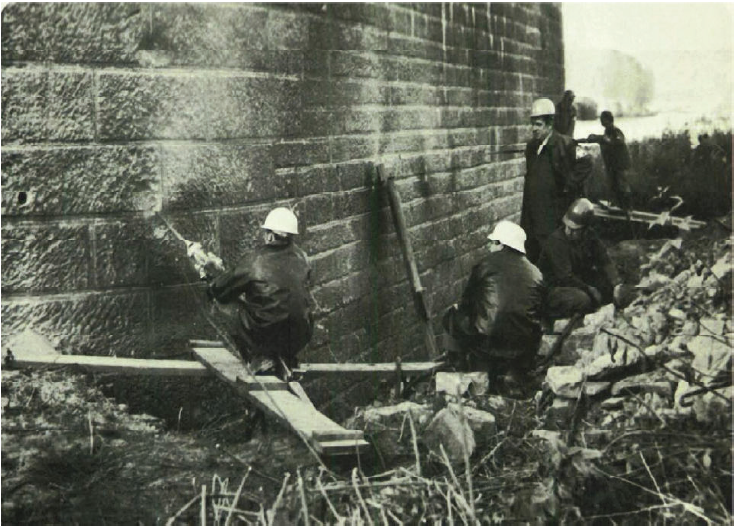

Am 17. Oktober 1971 wurde die Einweisung vor Ort durchgeführt und am nächsten Morgen wurden die Bohrlocher angezeichnet und mit den Bohr Arbeiten begonnen. Es waren 25 Bohrlöcher mit einer Tiefe von 2 m und einem Durchmesser von 80 mm anzufertigen. Mit zwei Krupp- Bohrhammern und dem neuen THW-Kompressor war die schwere Arbeit bis um 23 Uhr erledigt. Am nächsten Tag wurden die Bohrlocher mit Sprengstoff geladen, die Zündung erfolgte um 15 Uhr.

Jetzt erst zeigte sich, dass entgegen der Annahme das Innere der Pfeiler mit losem Schotter gefüllt sei, diese durchgehend aus massivem Sandsteinmauerwerk bestanden. Die erste Ladung war zu schwach errechnet worden. Erneut mussten Bohrungen und zwar jetzt unter einem Winkel von 30 Grad und einer Tiefe von 3 m angebracht werden. Dies konnte mit Muskelkraft der Helfer nicht mehr erledigt werden. Es wurde auf einer Planierraupe montierte Bohrlafette eingesetzt, nur so konnten die Sprengzeiten eingehalten werden.

Nach einer Woche, während die angefallenen Trümmer abgefahren wurden, begannen die Vorbereitungen zum Sprengen des Flusspfeilers. Das Bohrgerät musste auf einer Schute verladen und diese direkt am Pfeiler verankert werden. Am 11. November um 12.15 Uhr erfolgte die Sprengung, nachdem die Trümmer abgeräumt waren, wurden weitere 40 Bohrlocher 5,5 m tief senkrecht in den im Wasser stehenden Stumpf gebohrt. Am 16.November erfolgte die letzte Sprengung. Das Beseitigen der Resttrümmer erledigte das WSA Heilbronn. Der Einsatz war damit für alle Beteiligten erfolgreich abgeschlossen.

Bilder vom Bau des Mosbacher Kreuz B292

Quellen :

- Odenwaldbahn zwischen Heidelberg und Mosbach : enthaltend 64 Blatter Zeichnungen u. 2 Blatter Text / zus. gest. u. gezeichnet durch die Eleven des 2. Curses d. Ingenieur-Schule am Großh. Polytechnicum zu Carlsruhe im Studienjahr 1862/63 Carlsruhe : Veith, 1863

- Handbuch der Ingenieurswissenschaft von Max Becker Stuttgart 1863

- Zeitschrift für Zivilschutz Katastrophenschutz und Selbstschutz Feb.72

- Architektonische Formenlehre für Ingenieure von R. Baumeister Stuttgart 1866

- Karlsruhe im Jahr 1870 Baugeschichtliche und Ingenieurswissenschaftliche Mittheilungen vom Badischen Techniker Verein

- Auszüge aus den Berichten der Schüler der Baugewerkschule in Holzminden vom Winter 1861/62, Holzminden 1863 (Mörtelsteiner Tunnel)

- Zur Feier des Geburtsfestes Seiner Majestät des Königs Wilhelm von Württemberg. Moritz Schröter Stuttgart 1863

- Bilder und Plane von:

(l)Generallandesarchiv Karlsruhe,

(II) Staatsarchiv Ludwigsburg

(ll) Kreis Archiv Mosbach,

(lV) Gemeindearchiv Obrigheim

(V) Alban Ringwald,

(Vl) Bildersammlung von Horst Görlitzer